1.임의대리

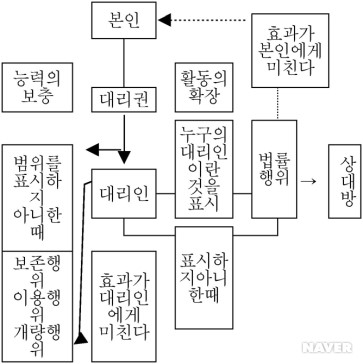

본인의 수권행위에 의하여 성립되는 대리이다. 임의대리란 본인의 활동 영역을 확장 보충하는 하나의 수단이다. 즉 자기가 신뢰하는 대리인을 사용함으로써 시간을 절약하며 경험이나 지식의 부족을 보충할 수가 있기 때문이다. 본인이 대리권을 주는 행위를 수권행위라고 한다. 수권행위는 위임계약과 합체하여 있는 일이 많으므로 구민법(舊民法)은 임의대리를 위임으로 인한 대리(위임대리)라 하였지만(구민법 제104조 등), 수권행위는 위임에 한하지 않고 조합 · 고용 · 도합 등의 계약과도 합체하여 있을 수 있고 그러한 계약 없이도 대리권의 수여만이 별도로 행하여질 수도 있으므로, 이 용어는 적당하지 않다.

그러므로 현행민법은 법률행위에 의하여 수여된 대리권(임의대리 : 민법 제128조)이라는 말을 쓰고 있다. 더욱이 수권행위의 성질과 위임 · 고용 등의 계약과는 법률상으로 별개의 행위라고 해석된다. 그 결과 위임 · 고용 등의 계약이 무효가 되어도 수권행위는 당연히 무효로 되지 않는 경우가 있을 수 있다. 따라서 그 한도 내에서는 거래의 안전에 기여하게 된다. 대리권을 증명하는 수단으로서 종종 위임장이 교부되며 그 특수한 것으로 백지위임장(白紙委任狀)이 있다.

임의대리

요약 법률의 규정에 의하여 인정되는 대리.

법정대리는 피대리자(被代理者)의 의사에 따라 인정되는 임의대리(任意代理)에 대립한다. 법정대리를 하는 대리인을 법정대리인이라고 한다. 법정대리인이 대리를 할 수 있는 법정대리권의 발생, 범위와 소멸은 법률의 규정에 의하여 정해진다. 사법상(私法上)의 경우와 행정법상(行政法上)의 경우로 나누어볼 수 있다.

사법상, 행위무능력자인 미성년자(未成年者)·한정치산자(限定治産者)·금치산자(禁治産者)에 대하여 법정대리가 인정된다(민법 제5·10·13조). 미성년자는 친권자(911조) 또는 후견인(928조, 931조, 932조, 936조)이, 한정치산자와 금치산자는 후견인(929조, 933조)이 법정대리인이 된다(938조). 법원이 선임한 부재자(不在者)의 재산관리인(2조)이나 상속재산관리인(1023조, 1053조)과 유언집행자(1096조)의 재산관리행위도 법정대리에 속한다. 법정대리에서는 자유로운 복임(復任)이 인정된다(120조 내지 122조).

행정법상, 법령(法令)에서 규정한 일정한 사실의 발생에 따라 성립하는 행정권한의 대리이며, 일반법으로는 직무대리규정이 있다. 법정사실에 의하여 당연히 대리관계가 성립하는 경우를 좁은 의미의 법정대리라고 한다. 대통령이 궐위되거나 사고로 인하여 직무를 수행할 수 없을 때 국무총리, 법률이 정한 국무위원의 순서로 그 권한을 대행하는 것(헌법 제71조) 등이 그 예이다. 법정사실이 발생한 경우에 일정한 자가 대리자를 지정함으로써 대리관계가 성립하는 경우를 지정대리(指定代理)라고 한다. 국무총리 및 부총리가 모두 사고가 있을 때 대통령의 지명을 받은 국무위원이 국무총리의 직무를 대행하는 것(정부조직법 제22조) 등이 그 예이다. 피대리관청의 지위에 있는 자가 궐위된 때에 후임자를 정식으로 임명하기 전에 임시로 지정되는 대리자를 서리(署理)라고 하는데, 이는 지정대리의 일종으로 본다. 법정대리의 대리자의 대리권은 피대리관청의 권한 전부에 미치며, 대리자는 피대리관청의 지휘·감독을 받지 않고, 복대리(復代理)가 인정된다.

3.

'사는 이야기 > 부동산이야기' 카테고리의 다른 글

| 권한을 넘는 표현 대리 (0) | 2018.09.13 |

|---|---|

| 유동적 무효 (0) | 2018.09.13 |

| 수권행위 (0) | 2018.09.13 |

| 피용자(被用者), 노동자(勞動者, 문화어: 로동자) 또는 근로자(勤勞者) (0) | 2018.09.13 |

| 진의 아닌 의사 표시 (0) | 2018.09.13 |